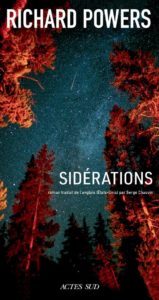

Il a la carrure d’un géant. Et pour cause, Richard Powers fait partie des auteurs qui dominent la littérature américaine contemporaine. Lauréat du National Book Award pour La Chambre aux échos ou Prix Pulitzer pour L’Arbre-Monde, il scrute les êtres vivants en les intégrant aux questionnements scientifiques, environnementaux ou existentiels. Son nouveau roman, Sidérations (éd. Actes Sud), en est un bel exemple. Il saisit ses personnages en plein chagrin. Theo Byrne a perdu sa femme bien-aimée et ne sait pas trop comment se débrouiller avec l’éducation de leur fils Robin. D’autant que ce dernier souffre de troubles autistiques. Des techniques expérimentales peuvent contribuer à apaiser ses maux, mais ce sont avant tout les liens filiaux qui vont se resserrer au fil des pages. Elles nous entraînent vers des voyages galactiques et des pulsions inattendues de l’imagination ou de l’amour. Extrêmement attentif aux autres, l’auteur nous surprend en s’exprimant parfaitement en flamand. Sa frange lui mange le front, mais elle n’efface en rien son sourire généreux et son souci de cette planète qui va à sa perte, sauf si elle parvient à favoriser les liens avec autrui.

A l’instar de votre héros, Robin, étiez-vous « un enfant en proie à l’ivresse de la création » ?

Il est vrai qu’à 62 ans, je réalise, pour la première fois, que j’étais un enfant étrange. Cette intensité et cette curiosité insatiable m’ont coupé de mes camarades de classe. Biophile, j’étais fasciné par les abeilles ou les terrariums. Cet intérêt s’accompagnait d’une morale absolutiste et d’une colère envers le monde adulte, dont je ne saisissais pas la logique.

Votre père était directeur d’école, est-ce lui qui vous a offert le goût littéraire ?

Pas vraiment. Il a surtout encouragé ses cinq enfants à faire ce qu’ils voulaient. J’étais le quatrième, alias « le malin » qui possédait des capacités spéciales. Bien qu’étant issus d’une famille très pauvre, on croyait profondément en l’éducation. Je suis d’ailleurs le premier à être allé à l’université. Mon père rêvait secrètement de s’orienter vers les sciences. Comme j’étais doué en maths, j’incarnais son espoir. En créant Theo, j’ai beaucoup pensé à lui, cet homme qui percevait le monde de façon si rationnelle. On ne se comprenanait pas toujours, mais il prenait mes questions très au sérieux. Theo aime intensément son fils. Il fait tout pour le protéger, tout en sachant qu’on ne vit pas dans une fable qui rendra le monde plus doux.

Comment décririez-vous le cordon ombilical qui les relie ?

Robin perd sa mère a 7 ans. Ce traumatisme rejoint la peur liée à l’extinction des espèces. Lorsqu’on perd un être aimé, on perd une part de soi. Certains sombrent dans un deuil sans fin, d’autres continuent leur vie en préservant leurs morts dans leur mémoire. Puisque chacun vit en chacun, j’y vois un antidote au deuil. Theo admet volontiers qu’il ne sait pas comment élever un enfant, alors il apprend sur le tas. S’aventurer mentalement vers diverses planètes alimente leur espoir car l’absence doit donner lieu à une autre forme de présence. Grâce à Theo, j’ai mieux compris mon père. Je suis heureux de bien incarner ce papa romanesque, alors que j’ai choisi de ne jamais avoir de descendance. Ainsi, je fais l’expérience d’être un enfant éternel. Ce roman se demande ce que ça signifie d’avoir 9 ans. C’est la dernière période douce de l’enfance, celle qui se situe juste avant la rage, la volonté et la résistance rebelle. Le monde ne semble pas assez adulte pour se gouverner, on dirait une bande de gamins qui s’amuse à créer d’innombrables problèmes.

Aux yeux de Robin, « les librairies représentent les plus beaux jeux d’exploration ». Qu’en est-il de la fiction ?

Elle possède des éléments ludiques. En anglais, le mot « play » désigne le jeu et le théâtre. Lire et écrire permet de s’identifier aux personnages et de devenir un autre. C’est aussi une façon de rejoindre des routes qu’on n’a pas pu prendre… Enfant, je me passionnais pour la géologie, l’océanographie, la chimie ou l’électricité. Dire que j’ai même construit un détecteur de mensonges (rires). Cela n’a pas été évident de choisir ma voie, mais l’écrivain est un généraliste qui peut emprunter tous les chemins possibles. Je me suis orienté vers la fiction grâce à la lecture. Que serait le monde sans littérature ?

« Qu’est-ce qui est plus grand, l’espace extérieur ou celui de l’intérieur » et en quoi l’écriture est-elle complèmentaire de la vie ?

C’est intéressant… Theo s’est clairement voué au monde extérieur à travers la science et les données empiriques. De par la neuro-feedback, Robin s’achemine vers son univers intérieur. Celui d’un enfant visiblement autiste, fragile et étonnant. Père et fils entreprennent ce voyage galactique, tout en nourrissant leurs espaces intérieurs. L’écriture renferme également ces deux mouvements dynamiques. Le processus intérieur fait appel à la langue, la mémoire, le regard sur le monde et l’expérience individuelle au sein d’un univers global. Écrire incarne le lien qui relie l’univers intérieur au monde extérieur, même si ce roman tend à conclure que le premier est nettement plus grand, tant il possède des galaxies à l’infini. Emily Dickinson estime d’ailleurs que « le cerveau est plus grand que le ciel. » C’est pourquoi on se réinvente toujours…

Sur la petite planète Xenia, « on ne confiait à chaque Xenien qu’un seul enfant à élever. Tout le monde était parent de tout le monde et enfant de tout le monde. » En quoi cette philosophie vous parle-t-elle ?

Elle inspire Theo qui remplace l’égo par l’empathie et comprend à quel point son destin est lié à l’expérience collective, mais surtout à l’interaction avec les autres. Certains confondent leur enfant avec eux-mêmes, comme s’ils étaient leur extension, or il faut dépasser la famille nucléaire. Celle avec laquelle on partage des gènes et un même chemin de vie, afin de tisser d’autres liens. En cette ère de compétition, d’égoïsme et d’intérêt personnel, on devrait favoriser la coopération, la générosité, l’altruisme et notre sens du collectif.

Cette période de Covid nous le rappelle drastiquement. Quelles leçons en avez-vous tirées ?

On a tous ressenti une forme de punition en étant coupé du monde, pendant 18 mois de confinement. Alors qu’on a construit une société individualiste, la pandémie nous a plongés dans une forme extrême d’autarcie. Seuls, face à nous-mêmes, nous avons réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres. Pourtant, on est revenu à la case départ… Ce roman se nourrit de cette tension paradoxale. Un père et un fils s’isolent, tout en découvrant que leur destin est lié aux autres et à la nature. J’y vois une métaphore du confinement, une forme de faim du monde.

Face aux risques écologiques, nous semblons étrangement indifférents. Pourquoi nous sommes-nous perdus à ce point ?

Nous nous trouvons actuellement face à deux crises. L’une étant climatique : son instabilité va entraîner l’extinction des espèces. En Occident, on croit que les ressources terrestres sont éternellement à notre disposition, or cela nous mène au désastre. Comment y survivra-t-on ? Nous n’avons pas vu la pandémie du Covid venir, or d’autres crises (famine, migration, souffrances) nous pendent au nez. La seconde est d’ordre technologique. A force d’être de plus en plus connectés, on croit tout contrôler, mais il n’en est rien. Tout est permis pour satisfaire notre appétit, quitte à perdre le sens de l’existence. Même la création souffre d’être monétisée. Il faudrait sortir de cette idée destructrice, parce qu’on appartient à quelque chose de plus grand que soi. Impossible d’échapper à la mort, alors retournons à l’égalité sur Terre. Notre appétit vorace nous mène à notre propre perte. J’aime cette expression : « combien est-ce assez ? » On veut toujours plus, mais jusqu’où peut-on aller ? Mon roman prône un retour à la nature et à la communauté humaine. On peut encore faire machine arrière, mais il semble plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. J’espère qu’on parviendra à le sauver car tout est si précaire… Le changement commence par un projet collectif, qui réinsufflera du sens et de la joie dans nos vies.

Si « elle est longue la rivière du devenir », qui espérez-vous encore devenir ?

Je vis à Smoky, dans le Tennessee, afin de me rapprocher de la nature. C’est d’ailleurs l’un des seuls lieux, où l’on perçoit des tas de constellations étoilées. Il existe probablement des extraterrestres, mais commençons par résoudre les problèmes ici. Cela commence par l’amélioration de mon lieu d’habitation. L’espoir correspond, pour moi, à la volonté de se vouer à l’avenir. Grâce à l’écriture et aux histoires, on peut se reconnecter les uns aux autres. Longtemps, je me suis définis uniquement par rapport à cela, mais j’avoue que la littérature est devenue secondaire. Vivre, c’est comprendre et intégrer le monde.

Sur la petite planète Xenia, « on ne confiait à chaque Xenien qu’un seul enfant à élever. Tout le monde était parent de tout le monde et enfant de tout le monde. » En quoi cette philosophie vous parle-t-elle ?

Elle inspire Theo qui remplace l’égo par l’empathie et comprend à quel point son destin est lié à l’expérience collective, mais surtout à l’interaction avec les autres. Certains confondent leur enfant avec eux-mêmes, comme s’ils étaient leur extension, or il faut dépasser la famille nucléaire. Celle avec laquelle on partage des gènes et un même chemin de vie, afin de tisser d’autres liens. En cette ère de compétition, d’égoïsme et d’intérêt personnel, on devrait favoriser la coopération, la générosité, l’altruisme et notre sens du collectif.

Cette période de Covid nous le rappelle drastiquement. Quelles leçons en avez-vous tirées ?

On a tous ressenti une forme de punition en étant coupé du monde, pendant 18 mois de confinement. Alors qu’on a construit une société individualiste, la pandémie nous a plongés dans une forme extrême d’autarcie. Seuls, face à nous-mêmes, nous avons réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres. Pourtant, on est revenu à la case départ… Ce roman se nourrit de cette tension paradoxale. Un père et un fils s’isolent, tout en découvrant que leur destin est lié aux autres et à la nature. J’y vois une métaphore du confinement, une forme de faim du monde.

Face aux risques écologiques, nous semblons étrangement indifférents. Pourquoi nous sommes-nous perdus à ce point ?

Nous nous trouvons actuellement face à deux crises. L’une étant climatique : son instablité va entraîner l’extinction des espèces. En Occident, on croit que les ressources terrestres sont éternellement à notre disposition, or cela nous mène au désastre. Comment y survivra-t-on ? Nous n’avons pas vu la pandémie du Covid venir, or d’autres crises (famine, migration, souffrances) nous pendent au nez. La seconde est d’ordre technologique. A force d’être de plus en plus connectés, on croit tout contrôler, mais il n’en est rien. Tout est permis pour satisfaire notre appétit, quitte à perdre le sens de l’existence. Même la création souffre d’être monétisée. Il faudrait sortir de cette idée destructrice, parce qu’on appartient à quelque chose de plus grand que soi. Impossible d’échapper à la mort, alors retournons à l’égalité sur Terre. Notre appétit vorace nous mène à notre propre perte. J’aime cette expression : « combien est-ce assez ? » On veut toujours plus, mais jusqu’où peut-on aller ? Mon roman prône un retour à la nature et à la communauté humaine. On peut encore faire machine arrière, mais il semble plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. J’espère qu’on parviendra à le sauver car tout est si précaire… Le changement commence par un projet collectif, qui réinsufflera du sens et de la joie dans nos vies.

Si « elle est longue la rivière du devenir », qui espérez-vous encore devenir ?

Je vis à Smoky, dans le Tennessee, afin de me rapprocher de la nature. C’est d’ailleurs l’un des seuls lieux, où l’on perçoit des tas de constellations étoilées. Il existe probablement des extraterrestres, mais commençons par résoudre les problèmes ici. Cela commence par l’amélioration de mon lieu d’habitation. L’espoir correspond, pour moi, à la volonté de se vouer à l’avenir. Grâce à l’écriture et aux histoires, on peut se reconnecter les uns aux autres. Longtemps, je me suis définis uniquement par rapport à cela, mais j’avoue que la littérature est devenue secondaire. Vivre, c’est comprendre et intégrer le monde.

Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.

Des portraits réalisés par Jean-Luc Bertini

Richard Powers, Sidération (Actes Sud).

Traduit de l’anglais par Serge Chauvin.

À retrouver chez mon libraire.